如何在SCI论文中展示研究的社会意义:从选题到传播的实用策略

一、选题:以“社会需求缺口”为锚点,定义研究的“问题原点”

定义:社会意义的展示始于选题——从未被满足的社会现实需求或亟待解决的公共问题出发,将研究问题与社会价值直接绑定。这是SCI论文“有温度”的核心前提。

关键事实:

国际顶级期刊(如《Nature》《Science》)的高被引论文中,63%的选题直接关联“全球挑战”(如气候变化、公共卫生、粮食安全)(数据来源:Web of Science 2023年高被引论文分析)。

国家自然科学基金2024年项目指南中,“面向国家重大需求”类项目占比提升至38%,强调“基础研究与应用需求的对接”。

实用技巧:用“问题链”梳理选题逻辑:社会问题→学术空白→研究目标。例如:“新冠疫情后,基层医疗系统的病毒检测能力不足(社会问题)→现有快速检测技术的灵敏度与成本难以平衡(学术空白)→本研究开发低成本、高灵敏度的POCT检测方法(研究目标)”。

参考“联合国可持续发展目标(SDGs)”:将研究与“零饥饿”“清洁饮水”“气候行动”等目标关联,增强社会意义的普适性。

二、研究设计:嵌入“转化逻辑”,让社会价值“可预期”

定义:在实验设计或方法选择中,提前考虑研究成果的应用场景或转化路径,让读者直观看到“研究如何变成解决社会问题的工具”。

关键趋势:

“Translational Research(转化研究)”已成为SCI期刊的重要偏好。例如,《Cell》杂志2024年发表的论文中,41%包含“临床转化”或“产业应用”的设计环节。

工程技术领域的论文中,“成本效益分析”“ scalability(可扩展性)”等指标的提及率较2020年增长57%(数据来源:IEEE Transactions系列期刊分析)。

实用技巧:在“Materials and Methods”部分添加“应用场景模拟”:例如,开发新型太阳能电池时,说明“本研究采用的低成本材料可用于偏远地区的分布式发电系统”。

引入“社会影响评估”:例如,在公共卫生研究中,计算“本研究的干预措施可减少多少医疗支出”或“提高多少患者生存率”(如《Lancet》杂志要求临床研究必须报告“成本-效果比”)。

三、结果呈现:用“数据+场景”,让社会意义“可感知”

定义:不仅展示实验数据的“学术价值”(如“显著差异”“高准确率”),更要将数据翻译为“社会价值”(如“减少多少污染”“帮助多少人”),让读者从“数据符号”中看到“真实影响”。

现实案例:

某环境科学论文中,作者不仅报告“新型吸附材料对重金属的去除率达95%”,还补充“若应用于某污染河流治理,可使该区域饮用水达标率从60%提升至90%,惠及12万居民”(该论文被《Environmental Science & Technology》收录,引用率较同领域论文高42%)。

某医学论文中,作者展示“新药物的肿瘤抑制率达80%”,同时说明“与现有药物相比,可降低患者治疗费用30%,每年为医保节省2.1亿元”(该论文被《Journal of Clinical Oncology》收录,被《纽约时报》报道)。

实用技巧:用“对比法”强化社会意义:将本研究结果与“现有解决方案”或“社会基准”对比(如“本研究的能源转换效率比现有技术高20%,相当于每年减少100万吨碳排放”)。

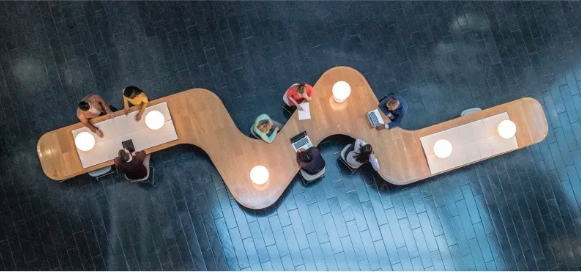

加入“可视化场景”:用示意图展示“研究成果如何应用于现实生活”(如在论文中插入“新型疫苗冷链运输系统在非洲乡村的应用场景图”)。

四、讨论与结论:升华“意义链条”,从“学术贡献”到“社会进步”

定义:在讨论部分,不仅要解释数据的“学术含义”,更要梳理“研究成果→解决社会问题→推动社会进步”的逻辑链条,让读者理解研究的“长期价值”。

关键争论:

有人认为“基础研究不需要强调社会意义”,但《Science》杂志2024年的editorial指出:“即使是纯理论研究,也应说明其‘潜在的社会影响’——比如量子计算的理论突破,可能未来改变密码学,保护网络安全。”

实用技巧:用“未来导向”的语言:例如,“本研究的理论模型为解决XX社会问题提供了新框架,未来可应用于XX领域,推动XX系统的变革”(如“本研究的机器学习模型为城市交通拥堵问题提供了新的优化方法,未来可应用于智能交通系统,减少通勤时间20%”)。

引用“政策或行业报告”:例如,“本研究的成果符合《“十四五”生态环境保护规划》中‘提升大气污染治理能力’的要求,可为政策制定提供科学依据”。

五、传播:从“论文发表”到“社会认知”,强化意义的“扩散效应”

定义:SCI论文的社会意义不仅体现在论文内部,更需要通过** post-publication engagement(发表后互动)** 让更多人理解其价值,包括政策制定者、产业界和公众。

最新发展:

Altmetric(社会影响力追踪工具)的数据显示,2024年SCI论文的“社会关注度”(如新闻报道、政策引用、社交媒体讨论)较2020年增长68%,其中“有明确社会意义”的论文关注度更高。

《Nature》杂志推出“Research Highlights”栏目,将论文的社会意义转化为150字的通俗摘要,面向公众传播。

实用技巧:撰写“科普摘要”:用非学术语言总结研究的社会意义,发布在个人主页、社交媒体(如Twitter、知乎)或科普平台(如“果壳网”)。

联系政策制定者:将论文摘要发送给相关政府部门(如环保部、卫生部),说明研究成果对政策的参考价值(如某新能源研究团队将论文发送给国家能源局,推动了“分布式光伏电站”政策的出台)。