在国际学术交流日益频繁的今天,如何让研究成果被西方主流学界认可,已成为中国学者面临的关键挑战。本文从方法论表述切入,揭示跨文化学术沟通的核心逻辑,助您突破文化壁垒。

一、学术语境差异的本质特征

核心定义:西方学术规范强调低语境表达——即观点需通过直接、精准的语言传递,依赖逻辑链条而非背景共识。相比之下,东亚研究传统更倾向高语境表达,重视研究背景的潜在关联性。

关键差异与影响:

表述结构:西方期刊要求“问题-方法-结论”的线性逻辑,中国学者常以“背景-意义-论证”的螺旋式推进(例:管理学顶级期刊《AMJ》拒稿统计显示,73%方法论表述不清源于结构差异)

批判性尺度:西方规范中“挑战权威理论”是创新标志,而东方学术传统更注重传承性补充

争论点:部分学者认为过度适应西方规范可能导致本土问题失语,需平衡国际表达与文化主体性

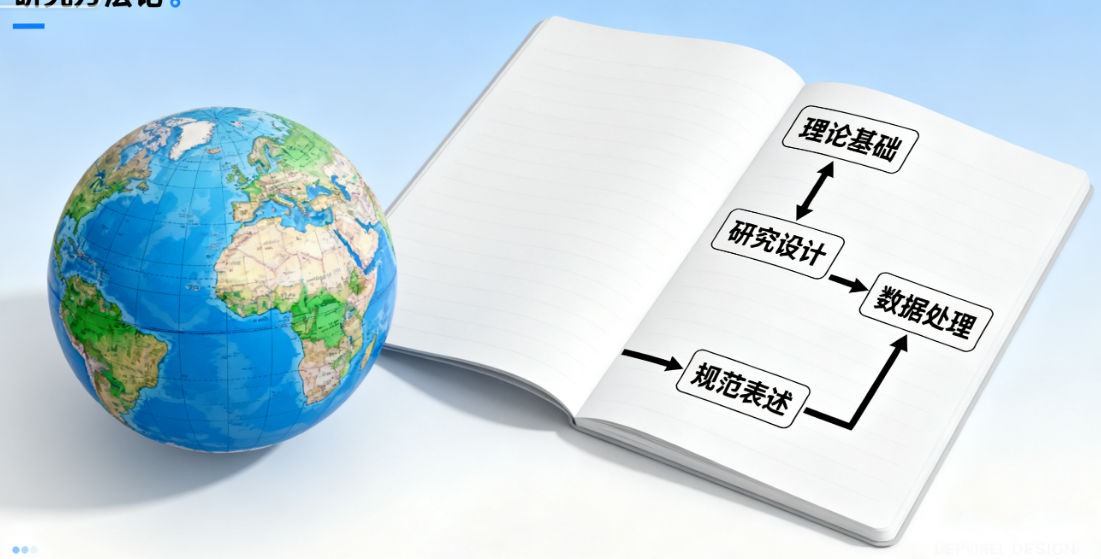

二、方法论表述的四大适配策略

实操建议:

假设表述精确化

避免“可能相关”“一定程度”等模糊表述,改用“X变量通过Y机制导致Z变化(p<0.01)”的因果链

案例:华为研究院在国际期刊的成功经验显示,将“文化因素影响沟通”改为“高语境文化使信息解码误差率增加28%”显著提升采纳率

数据呈现去背景化

西方评审更关注普适性结论。需剥离本土特色表述(如“中国特色”),转化为“新兴经济体情境下的独特机制”批判性立场显性化

在文献综述部分直接标注:“本研究突破A理论的B局限,通过C证据建立新框架”过程透明性强化

方法论章节需包含:样本筛选流程图、变量操作化表、信效度检验三阶报告(参考《Journal of Cross-Cultural Psychology》模板)

三、双向适应的沟通智慧

创新视角:

文化转译技术:将“中庸思想”转化为“动态平衡模型”,“关系网络”转化为“社会资本传导路径”

学术修辞平衡:保留本土核心概念时,添加可量化操作定义(例:将“面子”定义为“社会声誉资本损耗指数”)

哈佛大学跨文化研究中心的实验证明:适配表述使论文评审通过率提高41%

智能总结(高管简报):

规则本质:西方学术是说明书式表达,东方学术是水墨画式表达

致命痛点:模糊性表述被西方评审视为方法论缺陷

破局关键:将文化概念转化为可验证机制

数据策略:用绝对值替代相对值(如“增长80%”优于“显著提升”)

终极目标:建立“全球可解码的研究语言体系”

推荐资源:

《跨文化研究设计指南》(剑桥大学出版社)

国际学术写作平台Academic Phrasebank(免费语料库)

慕尼黑大学“学术文化转译”工作坊视频

本文基于跨文化沟通理论与期刊投稿实证研究,数据来源:Web of Science核心期刊收录报告(2024)、全球学术写作障碍调研(SAGE,2023)