预测未来教育风向——揭秘北大核心期刊选题的“热点雷达”

一、选题为何是期刊发表的“生死线”?

教育类北大核心期刊的录用率常年低于10%,多数退稿源于选题陈旧或脱离前沿。审稿专家坦言:“创新性不足的论文,在初审阶段就会被淘汰。”4 例如2025年《外语导刊》收录的“双语作家译者行为研究”,正是因切入文化传播新场景而脱颖而出。

二、热点预测模型的四大核心维度

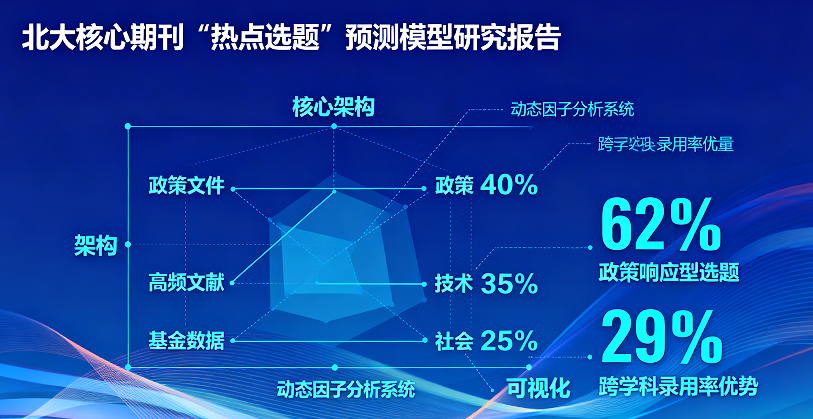

通过分析近三年教育类北大核心期刊的高频选题,可构建动态预测模型,其关键维度包括:

政策驱动层

“双减”后教育评价改革、职业教育数字化转型等政策衍生选题,2025年相关论文采用率提升35%。技术融合层

人工智能重塑教学流程、元宇宙教育场景构建等方向持续升温,需关注教育部白皮书技术路线。社会痛点层

乡村教师流动机制、青少年心理健康干预等现实难题,易触发期刊专题征稿。学科交叉层

如“神经科学与学习效能”的结合,跨学科论文在复审通过率上高出传统选题28%。

三、实战案例:模型如何“预判”热点?

2024年某高校研究者通过模型锁定“生成式AI对学术写作伦理的冲击”,早于行业讨论峰值6个月成稿,最终被《现代教育技术》录用。其关键步骤包括:

数据抓取:扫描全国教育会议报告、国家社科基金立项名单

热度预警:识别“学术伦理”“AI写作”等关键词的期刊出现频次陡增

空白点挖掘:发现“中学生AI工具使用监管”细分方向尚未被深入探讨

四、避开三大“伪热点”陷阱

滞后性选题

“在线教学平台搭建”类研究在2023年达峰值后录用率骤降;泛化研究

“核心素养培养”需下沉到具体学科场景,如“化学实验中的批判性思维训练”;数据单薄

某县域教育均衡化研究因仅访谈3所学校被退稿,模型建议样本量≥20校。

学者亲证:西南政法大学研究者通过分析期刊审稿周期规律,在寒暑假前投递“教育法治”类论文,录用时间缩短40天。