案例启示:理论创新的破局点

青年学者李博士在研究"基层数字化治理"时面临理论瓶颈——既有西方模型难以解释中国社区的独特实践。通过构建本土化协同治理框架,其成果最终发表于《中国行政管理》(CSSCI来源期刊)。该案例揭示了社科理论模型构建的核心逻辑:从真实场景提炼理论增量,而非简单套用现有范式。

方法论:三步构建高录用率模型

一、 锚定理论缝隙,强化原创标签

策略: 对比已有文献(如"多中心治理""数字政府"理论),精准定位未被阐释的现象。

范例: 李博士发现既有研究忽视了中国居委会在数字化中的"弹性适配"角色,遂将其确立为新模型内核。关键点: 模型名称需直击创新本质(如"基层治理的弹性共生模型"),在摘要和引言中重复强化。

二、 嵌套政策热点,提升现实响应度

策略: 将模型与国家战略(如"乡村振兴""智慧社区")深度关联,说明其政策应用路径。

范例: 模型中融入"数字赋能与群众路线的双轮驱动机制",呼应"基层减负"政策导向。数据支撑: 采用多案例交叉验证(如3个省份6个社区的对比),通过原始调研数据增强说服力。

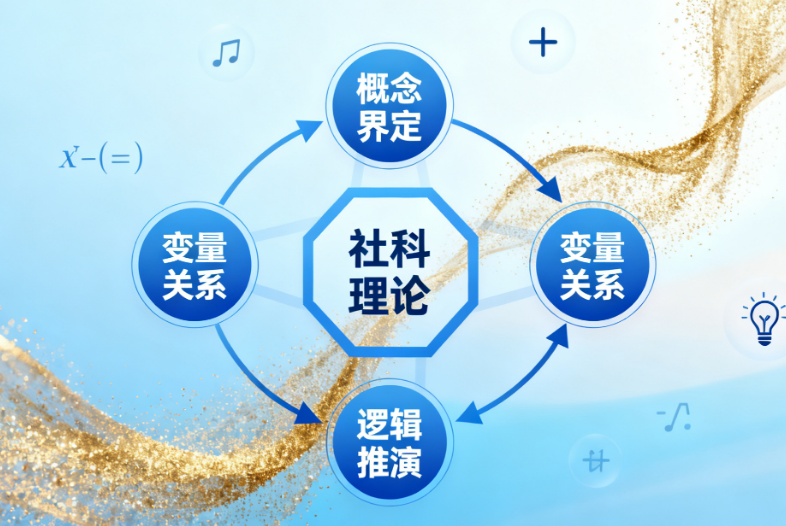

三、 设计可视化逻辑,降低理解门槛

策略: 用结构图呈现变量关系(例:绘制"政府-技术-民众"三角互动模型),避免文字堆砌。

期刊偏好: CSSCI期刊青睐逻辑清晰且具操作性的理论工具,尤其欢迎能衍生实证检验的模型。

避坑指南:三大常见退稿原因

脱离中国语境:直接移植西方理论框架,缺乏本土化改造;

逻辑闭环缺失:变量间因果关系模糊,无法自洽;

模型冗余度高:过度堆砌概念却无核心主线。

优质资源助力

《管理世界》《公共管理学报》:关注近年CSSCI期刊中"数字治理""乡村振兴"相关论文,学习高频模型设计逻辑;

国家哲学社会科学文献中心:查阅政策原文,精准定位理论与政策的结合点;

高校社科数据中心:获取规范的调研数据集,支撑模型实证性(例:中国社会状况综合调查CSS)。

核心价值:成功的理论模型如同"解题公式"——既能解释独特现象,又能为同类研究提供分析工具。当你的框架成为其他学者引用的基础坐标系,便是CSSCI期刊认可的最高标志。