合作署名避雷指南:导师一作与通讯作者分配规则

在学术合作中,论文署名顺序直接影响研究者的职业发展,尤其对博士生和青年教师而言。本文结合核心期刊审稿规则与真实案例,揭示导师、学生、合作者间的署名分配逻辑,助你避开学术雷区。

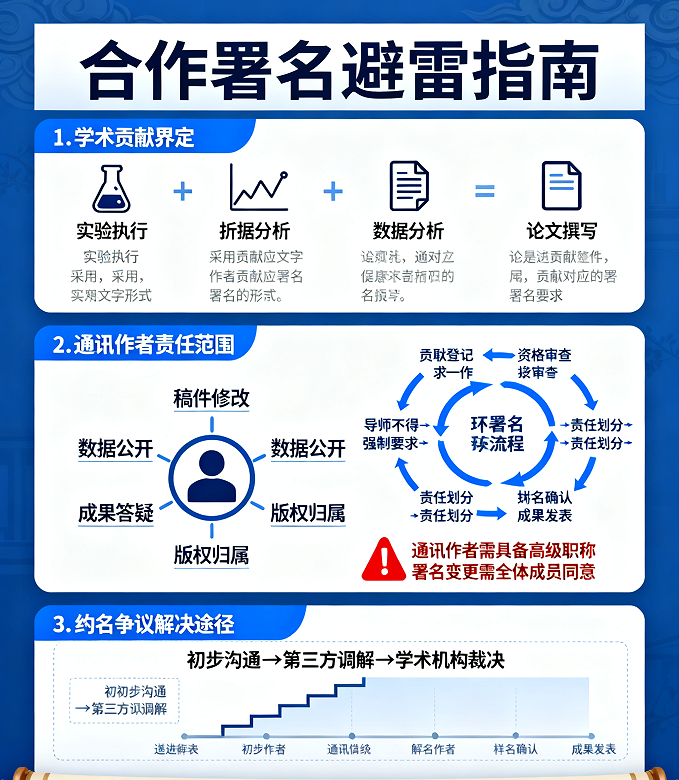

一、署名规则的核心原则

贡献度决定排序

根据国际惯例,作者顺序应严格按实际贡献排列:黄金配置:学生一作 + 导师通讯

这种模式既认可学生贡献,又符合期刊对责任人的要求,是学术圈公认的“双赢公式”。第一作者:承担70%以上核心工作,包括实验设计、数据分析和初稿撰写,对成果真实性负首要责任。

通讯作者:课题主导者,负责经费申请、方向把关及与期刊沟通,通常由导师或项目负责人担任。

署名资格底线

挂名作者必须满足以下至少一项:参与研究设计或数据分析

撰写/修改论文核心内容

最终确认发表版本。

雷区警示:为领导或朋友“赠送作者”属学术不端,可能导致撤稿。

二、争议署名模式的隐患

当出现 “导师一作 + 学生二作 + 师兄通讯” 时需警惕:

对博士生的风险:

国内超80%高校规定,毕业必须累计 第一作者论文,二作通常无法满足要求。即便投稿顶级期刊(如SCI一区),二作在职称评审中权重也远低于一作。导师的合规性争议:

若导师未参与具体实验却占一作,可能被认定为“署名霸权”,违反科研伦理。

典型案例:某理工科博士生协助导师完成课题,因导师需评职称被要求让出一作,最终该生因缺乏一作论文延迟毕业1年。

三、避雷实操方案

事前书面约定

项目启动时签订《贡献确认书》,明确:实验设计、数据处理等任务分工

预期署名顺序及调整条件

通讯作者责任归属。

跨团队合作准则

多机构合作时,通讯作者优先由 主要经费承担方 的负责人担任

并列一作需在投稿附注中说明具体贡献比例。

补救措施

若已陷入争议署名:收集实验记录、邮件往来等贡献证据

向期刊提交《作者贡献声明》

向学校学术委员会申诉。

关键结论

学生底线:毕业关键论文务必争取一作,避免接受“导师一作+学生通讯”的置换方案。

导师责任:通讯作者需实质指导课题,挂名不参与属学术失信。

期刊审核趋势:CSSCI/CSCD等核心期刊逐步要求上传《作者贡献声明表》,虚假署名将入黑名单。

署名是学术合作的契约,更是学术生涯的基石。明确规则、保留证据、坚守底线,方能护航科研之路。